- Journées d'études,

- Vie scientifique et culturelle,

-

Partager cette page

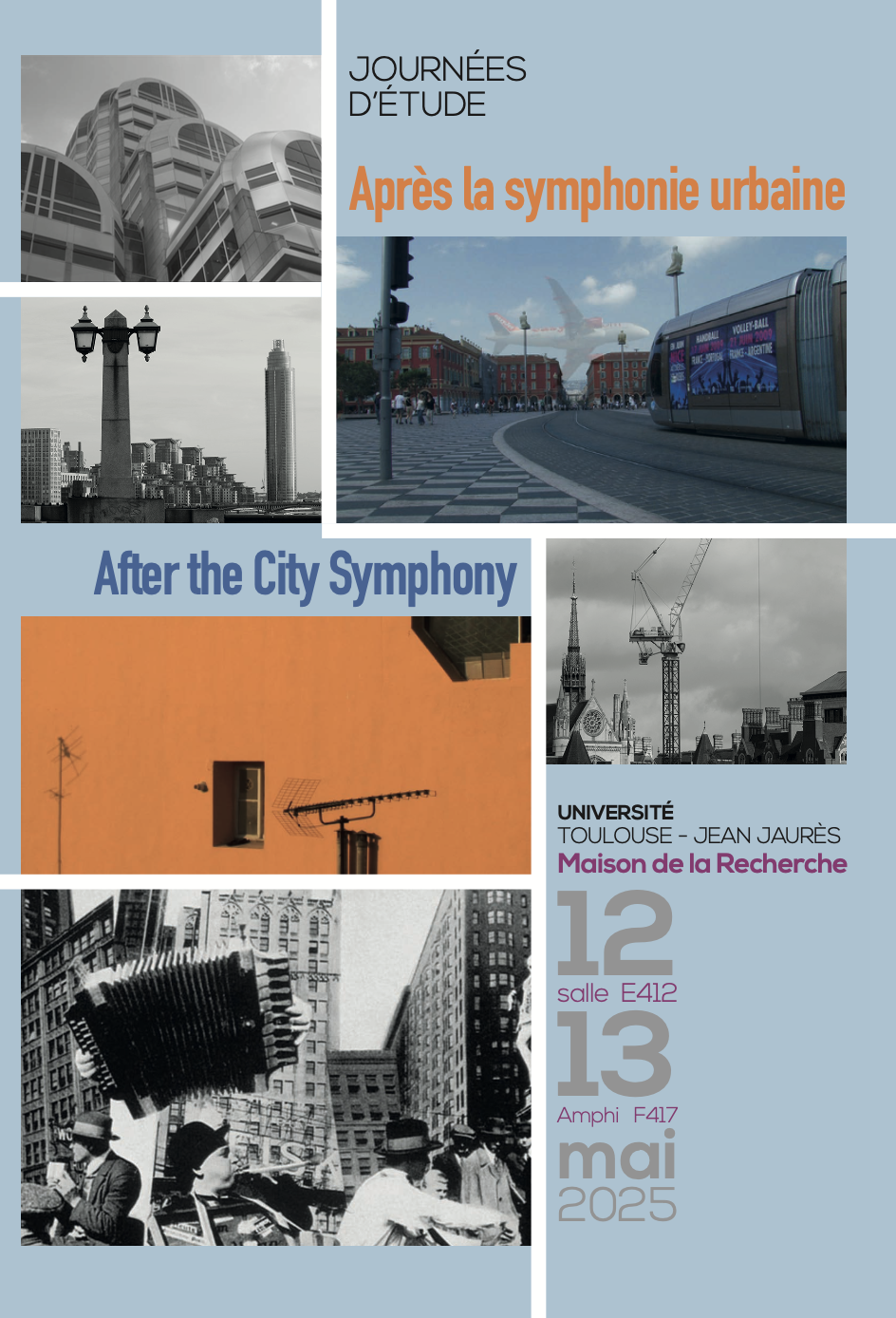

[Journée d'étude] Après la symphonie urbaine (12-13 mai)

> Lundi 12 mai (13H30 - 16H30) - Salle E412 (Maison de la Recherche)

17H45 à l'American Cosmograph : Projection de London Symphony (Geoffrey Cox and

Keith Marley, 2010) et A Film about Nice (Alex Barrett, 2017) en présence de Alex Barrett

et Geoff Cox.

> Mardi 13 mai (9H - 15H30) - Amphi F417 (Maison de la Recherche)

Cette journée d’étude vise à s’interroger sur l’héritage des symphonies urbaines dans le cinéma postérieur aux années 1930.

La symphonie urbaine au cinéma se caractérise par une absence d’intrigue, de rythme narratif et de personnages, et une structure empruntée aux mouvements de symphonies orchestrales. En 1932, à propos des scénarios proposés par les jeunes membres de l’école documentaire britannique, John Grierson écrivait : « Berlin [Walter Ruttmann, 1927] continue à susciter l’enthousiasme des jeunes, et la forme symphonique est toujours parmi eux le genre le plus populaire. Sur cinquante scénarios présentés par les jeunes recrues, quarante-cinq sont des symphonies d'Édimbourg ou d'Ecclefechan ou de Paris ou de Prague » (Grierson 105). Si elle est sans doute exagérée, cette affirmation témoigne néanmoins de l’importance de la symphonie urbaine au-delà des bornes temporelles qu’on lui attribue généralement (1920-1930). Loin d’être un genre anecdotique dans l’histoire du cinéma, limité à une poignée de films célèbres – Manhatta (1921), Rien que les heures (1926), Berlin : Symphonie d’une grande ville (1927), Pluie (1929), L’homme à la caméra (1929), A propos de Nice (1930) – la symphonie urbaine a continué de susciter l’engouement de nombreux cinéastes à travers le monde du début des années 1930 à nos jours.

De nombreux films produits après les années 1930 portent ainsi les traces de la symphonie urbaine. Il en va par exemple de The City (1939), de Ralph Steiner et Willard Van Dyke, Listen to Britain (1942) de Humphrey Jennings, Människor i stad (1947), littéralement « Gens dans la ville », mais distribué sous le titre Symphony of a City, de Arne Sucksdorff, Daybreak Express (1953/8) de D.A. Pennebaker, N.Y., N.Y. (1957) de Francis Thompson, ou encore Broadway By Light (1958) de William Klein. D’autres films, tels que In the Street (1948) de Helen Levitt, Under the Brooklyn Bridge (1953) de Rudy Burckhardt, Bridges-go-round (1958) et Skyscraper (1959) de Shirley Clarke, ou Go! Go! Go! (1962-4), de Marie Menken, s’ils ne dressent pas un portrait d’une ville dans son ensemble, se concentrent sur certains aspects de New York (l’architecture, la circulation, etc.). Plus récemment, le célèbre film expérimental de Godfrey Reggio Koyaanisqatsi : Life Out of Balance (1983), composé d’une succession de plans fixes sans voix-off, centrés sur les ravages d’un monde moderne « déséquilibré », même s’il ne se concentre pas exclusivement sur une ville en particulier ou sur des zones urbaines, pourrait également être considéré comme un héritier de la symphonie urbaine. Depuis la fin des années 2000, plusieurs formes contemporaines de symphonies urbaines ont vu le jour, telles que London Symphony (2017) d’Alex Barrett, A Film about Nice (2010) de Geoffrey Cox et Keith Marley, Finisterre : A Film About London (2003), de Paul Kelly et Kieran Evans, Signal 8 (2019) de Simon Liu, Of Time and the City (2008) de Terence Davies, I Am Belfast (2015) et Stockholm My Love (2017) de Mark Cousins, ou encore London : The Modern Babylon (2008) de Julien Temple. Par ailleurs, la mise en forme symphonique de la ville a aussi pu connaître de nouvelles résurgences dans le pur rythme visuel du cinéma d’animation ou dans l’hybridation entre dessins et prises de vues urbaines réelles (City of Lights, Daan Verbiest et Teun van der Zalm, 2007 ; Une ville, Emmanuel Bellegarde, 2009).